ブログ総閲覧数200万超&Twitterフォロワー数4000人超の野球ブロガー。草野球歴も10年程あります。

過去に、野球において自分自身が経験したことや失敗したこと、初心者の方に知っておいてほしい情報を多くの人に伝えたく、当サイト(プロ野球観戦の巣)を立ち上げ。

当サイト(プロ野球観戦の巣)を通じて、野球の面白さや楽しさを伝えるべく、本日もブログやSNSで情報発信しています。

ブログ総閲覧数200万超&Twitterフォロワー数4000人超の野球ブロガー。草野球歴も10年程あります。

過去に、野球において自分自身が経験したことや失敗したこと、初心者の方に知っておいてほしい情報を多くの人に伝えたく、当サイト(プロ野球観戦の巣)を立ち上げ。

当サイト(プロ野球観戦の巣)を通じて、野球の面白さや楽しさを伝えるべく、本日もブログやSNSで情報発信しています。

お悩みくん

お悩みくん・オーバースローってどんな投球フォームなんだろう!?

・オーバースローで投げるメリットやデメリットってなんだろう!?

今回の記事では、このような疑問に答えていきます。

記事の本筋に入る前に信頼性を担保すると、この記事を書いている私は草野球歴9年で、学生時代は野球を中心にテニスや空手など多くのスポーツを経験しました。

また、野球特化型ブログを運営していて、記事数としては100記事を超えているので、信頼性はあるはず。

そこで今回の記事では、オーバースローの概要やうまく投げるためのコツを解説しつつ、記事の後半ではオーバースローのメリットやデメリットについても紹介していきます。

それでは、最後までお付き合いください。

あなたは、オーバースローが何かわかりますか!?

オーバースローについての解説は、Wikipediaの引用に書かれています。

明確な定義はないが、一般に ボールが投手のを離れた(リリース)時に、ボールを持つ手が水平面を上回る角度である場合、その投げ方をオーバースローと呼ぶ。 日本語 では(余り使われないが)*上手投げ*と呼ぶ

テキストだけではわからないと思うので、動画で見ていきましょう。

上記のような感じで、上から叩く感じで投げるのがオーバースローになります。

投球フォームは、全部で4種類あるのですが、その中でもスリークォーターとオーバースローがほとんどを占めています。

イメージとしては、スリークォーターの肘の位置をさらに上げたものがオーバースローという認識で正しいと思います。

スリークォーターについての解説は下記で読むことができるので、合わせてお読みください。

☞「スリークォーターってどんな投げ方!?メリット・デメリットなども徹底解説!!」

少し、技術的ところに踏み込んで話します。

本記事を読んでいる方で、もしかしたらオーバースローで投げてみたいという方がいるかもしれません。

そんな方に対して、オーバースローのちょっとしたコツを伝授します。

難しいことではなく、しっかりと意識できるかできないかの問題なので、本記事を読みつつ練習でも意識していけるようにしましょう。

オーバースローでうまく投げるコツは、具体的には下記の通り。

・体重移動をしっかりと行う

・体の開きを抑える

それでは、上記の2つを深堀していきます。

これは、オーバースローに限らずどの投げ方でも体重移動は大切です。

体重移動ができないと、ボールに上手く力が伝わらず、球速や球威をあげることができなくなります。

体重移動に関しては、しっかりと意識していけば自ずとできるようにはなるのですが、その最初の一歩と習慣化するのがなかなか難しいところ。

そこで、下記の動画が参考になると思います。

この動画では、体重移動に関することや練習方法にも触れられているので、ぜひ見てほしいです。

オーバースローで投げる際は、体が開かないように気をつけないといけません。

オーバースローという投げ方自体、体が少し開きやすい投げ方になります。

そのため、ボールにシュート回転がかかってしまい、真ん中にボールが集まることが多くなります。

ボールをリリースする際、最終的には体を開かないとボールは投げられません。

しかし、そのリリースするギリギリまで体が開くのを我慢できれば、シュート回転しない良いボールが投げられます。

体の開きは、自分で意識するだけでもいい効果を生むので、まずは意識していくことから始めていきましょう。

結論から言うと、大きく3つあります。

具体的には、下記の通り。

・角度がつけられる

・縦の変化球が投げやすい

・球威や球速が出やすい

それでは、上記の3つのメリットについて深掘りしていきます。

オーバースローは、上から投げ下ろす投げ方になるので、角度がとてもつきやすいです。

特に、長身のピッチャーがオーバースローで投げると、より角度がつけやすくなります。

ボールに角度がつくことで、バッターから見るとマウンドからすごく距離が近く感じるんですよね。

例えば、2019年限りで引退した阪神のメッセンジャー氏も長身のオーバースロー投手で、角度を武器に長く活躍しました。

このように、オーバースローは他の投球フォームよりも角度がつけられるのは大きな魅力一つですね。

☞「阪神メッセンジャーの溢れる日本愛を調べてみた【日本最高!!】」

縦の変化球とは、フォークやスプリットのような変化球のことですね。

詳しくは、「野球を見たことなくても大丈夫!!変化球を一覧にしてまとめてみた」の記事で解説しています。

話を戻すと、オーバースローはフォークやスプリットのような縦に落ちる変化球が投げやすいです。

なぜかと言うと、上から投げ下ろす投げ方なので、ボールの回転も綺麗な順回転になりやすいことから縦の変化球が投げやすいのではないかと思います。

また、フォークやスプリットを投げるためには、サイドスローやスリークォーターよりもオーバースローのように上から投げ下ろす投げ方の方がいい変化がしやすいです。

上記のような理由から、オーバースローは縦変化のボールが投げやすいですね。

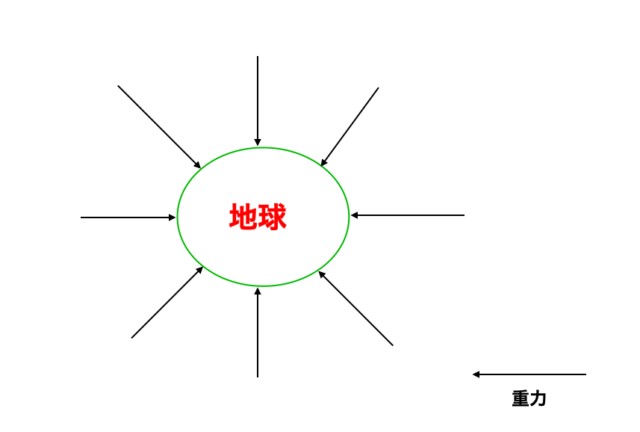

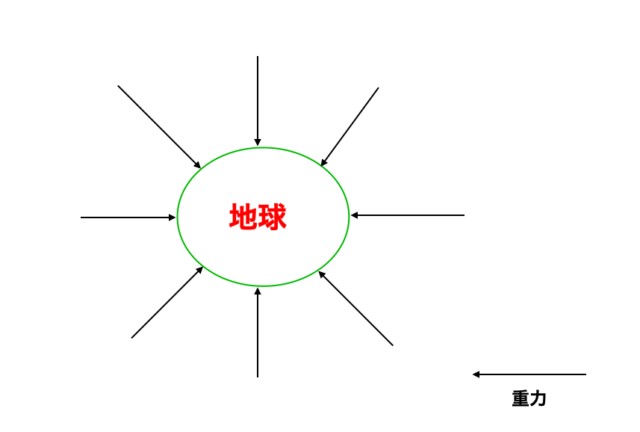

これは、重力のお話になります。

地球には重力が働いているのはご存知ですか!?

具体的には、このような感じ。

つまり、上から下に重力が働いでいると言うことですね。

これが、オーバースローには上手く作用します。

具体的には、上から投げ下ろすことでボールに伝わる力と重力が上手く合わさり、球速が出しやすくなります。

また、それに伴い球威のあるいいボールも投げやすくなります。

例えば、ソフトバンクのサファテ投手がその際たる例ですよね。

投げ方もオーバースローで球威のあるいいボールを投げます。

長身でオーバースローに興味のある方は、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

結論から言うと、大きく2つあります。

具体的には、下記の通り。

・ケガをしやすい

・コントロールが安定しない

それでは、上記の2つの方法を解説していきます。

実は、ケガをしやすい投げ方なんですよね。

ちなみに私の周りでオーバースローで投げていた人がいて、ケガをしてしまいスリークォーターに変えたと言う話も聞いています。

ケガをしやすい理由は色々とあると思うのですが、一つ私が思うのはこれも意識の問題かなと考えています。

つまり、「上から投げよう」と言う意識が強くなりすぎて、無理な投げ方をしてしまうことが要因ではないかと。

意外とこれが原因でケガをしてしまう人が多いと思います。

確かに上から角度をつけたボールが投げられると抑えられる確率は上がります。

見栄えも良くなります。

しかし、人それぞれ骨のつき方や体の作りが違うので、無理に角度をつけようとするとケガをしやすくなります。

自分が一番心地よく投げられるフォームがその人のベストな投球フォームなので、そこまでこだわる必要はないのかなって思ったりします。

結論、無理をしないですね。

これは、リリースポイントの問題ですね。

これは、体重移動の話と繋がるのですが、オーバースローで投げる時は上半身だけの力では上手く投げられません。

外国人投手は、上半身だけで投げてもいいボール投げたりしますけど(笑)

私たちは日本人なので、上半身だけでは上手く投げられないです。

その際に下半身も連動させて投げる必要があるのですが、それができないとリリースポイントがばらつきます。

このリリースポイントがばらつき、安定しないと上手くコントロールをつけられません。

改善策としては、記事の前半で言ったように体重移動をしっかりと行うことや体幹トレーニングを怠らないことですね。

コントロールはピッチャーとしては、生命線になるので、気をつけたいところですね。

ちなみにコントロールの改善については、下記の記事でも詳しく解説しています。

☞「【野球】コントロールを劇的に改善させる3つのコツ【目からウロコです】」

あなたのコントロール改善に役立つものも多いと思うので、合わせて読んでみてください。

それでは、今回の記事の重要ポイントを改めてまとめていきます。

今回の記事では、主にオーバースローについての基礎知識を知りたい方やこれから野球を始める方向けに解説してきました。

特に、これから野球を始めたい方でピッチャーを選択する方は、投げ方によってメリットやデメリットが大きく異なります。

それぞれの投げ方に良いところもあれば、必ずと言っていいほど悪いところもあります。

重要なのは、そのデメリットな部分をいかにメリットに変えていくかです。

そのためには、実際に身体を動かして体感するのももちろんですが、本や記事などでその投げ方にどのようなメリットとデメリットがあるのかを頭に入れておく必要があります。

私は、草野球経験がありますが、実際にテキストで情報を得ることがほとんどなかったので、野球知識がほとんどありませんでした。

その結果、伸び悩みの時期も人よりも数倍長かったです。

そうならないためにも、ある程度野球に対する知識を記事や本などで蓄えた上で練習に取り組んでいきましょう。

幸運なことに、あなたが現在読んでいる当サイト(プロ野球観戦の巣)は、野球ファン向けと野球経験者向けの両軸でコンテンツを出しています。

野球に関する情報量は豊富にあるので、ぜひ様々な記事を読みつつ、知識を深めていきましょう。

それでは、今回の記事はここまでにしたいと思います。

楽しい野球ライフをお送りください。

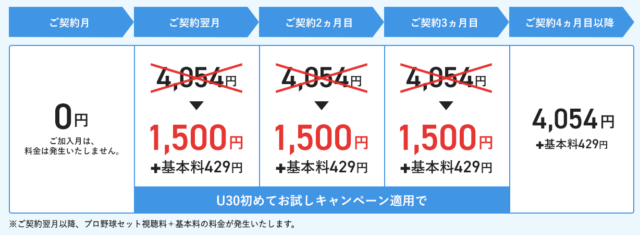

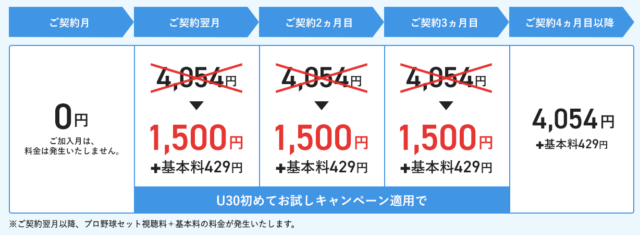

【期間限定】初めて利用&30歳以下の方向けにキャンペーン開催!!

以下の条件に当てはまる方は、超お得にスカパープロ野球セットを利用することができます。

キャンペーン期間に契約した場合、月額料金は「4483円(基本料込み)→1929円(基本料込み)」と超お得にスカパープロ野球セットを利用することができます。

また、このキャンペーンは、契約後の翌月から3ヶ月間適用されるため、契約後は以下の料金になります。

15年以上、スカパープロ野球セットを利用していますが、スカパーでは前代未聞の割引価格と言えるでしょう。

最近は、「DAZNが値上げした」と言うこともあるため、スカパーとしては顧客を増やすチャンスと踏んで、このようなキャンペーンを実施したと言えます。

そのため、この機会を逃すと二度とこのキャンペーンを受けることができないと考えてもいいと思います。

それぐらい、新規契約者にとっては超お得にスカパープロ野球セットを利用するチャンスなので、ぜひこの機会を逃さず、利用してみてください。

\ 月額4483円→1929円大幅割引!!/

スカパープロ野球セット割引キャンペーンの詳細は、以下の記事で別途解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

コメント