ブログ総閲覧数200万超&Twitterフォロワー数4000人超の野球ブロガー。草野球歴も10年程あります。

過去に、野球において自分自身が経験したことや失敗したこと、初心者の方に知っておいてほしい情報を多くの人に伝えたく、当サイト(プロ野球観戦の巣)を立ち上げ。

当サイト(プロ野球観戦の巣)を通じて、野球の面白さや楽しさを伝えるべく、本日もブログやSNSで情報発信しています。

ブログ総閲覧数200万超&Twitterフォロワー数4000人超の野球ブロガー。草野球歴も10年程あります。

過去に、野球において自分自身が経験したことや失敗したこと、初心者の方に知っておいてほしい情報を多くの人に伝えたく、当サイト(プロ野球観戦の巣)を立ち上げ。

当サイト(プロ野球観戦の巣)を通じて、野球の面白さや楽しさを伝えるべく、本日もブログやSNSで情報発信しています。

お悩みくん

お悩みくん毎年12月に行われる現役ドラフトとはどういうシステムなのでしょうか?また、現役ドラフトは何のために作られたのでしょうか?

今回の記事では、上記の2つの疑問に答えていきます。

本記事を読むことで、下記のことがわかります。

記事の本筋に入る前に信頼性を担保すると、この記事を書いている私はプロ野球観戦歴16年で、毎年ひいきチームの試合を中心に全試合視聴しています。

また、当サイト(プロ野球観戦の巣)を通して野球情報を発信しており、Twitterフォロワー数は4000人を超えているので、信頼性はあるはず。

そこで、今回の記事では現役ドラフトの特徴について解説しつつ、記事の後半では現役ドラフトと戦力外通告の違いや現役ドラフトの成功例について解説していきます。

それでは、最後までお付き合いください。

結論から言うと、「出場機会に恵まれない選手を救済するシステム・制度」のことです。

具体的には、各球団から1名の選手が必ず指名され、他球団に移籍すると言う仕組みになっています。

MLB(メジャーリーグ)では、すでに現役ドラフトと同等の制度が行われており、「ルール5ドラフト」といった名前で実施されています。

今回紹介する現役ドラフトは、や「ルール5ドラフト」を参考に制度が仕組み化されました。

ルール5ドラフトとは、メジャーに上がれずマイナーで飼い殺しになってしまっている有望な選手を少しでもなくすために作られた制度です。

先ほども書いたように、現役ドラフトの参考にもなっている制度になります。

ルール5ドラフトの主なルールや仕組みは、以下の通り。

・18歳以下入団で在籍5年以上19歳以上入団で在籍4年以上の選手を他球団がドラフト指名できる制度指名選手を獲得した球団は、・獲得選手を翌年のシーズン全期間でベンチ入り25人枠に登録しなければならない(ベンチ入りさせない場合は元の球団に返す)・旧所属球団に10万ドル(約1080万円)を支払わなければならない出典:AERA.dot

上記の引用からわかる、ルール5ドラフトの対象外選手は、以下の通り。

ちなみに、ルール5ドラフトをきっかけに大化けした選手は様々いて 、具体的には以下の4選手です。

サンタナやハミルトンなどといった選手がルール5ドラフトを通じて覚醒したことで、ルール5ドラフトの存在意義が非常に上がったように思えます。

結論から言うと、以下の2点が異なります。

ルール5ドラフトでは、必ず参加する必要はなく、球団の意思で参加の可否を判断できます。

また、対象選手をリストアップしないといけない点や指名した選手をアクティブロースターに入れないといけない点も、現役ドラフトと異なる点です。

現役ドラフトのルールや仕組みについて4つの観点から解説していきます。

具体的には、以下の通り。

それでは、上記を深掘りしていきます。

現役ドラフトの開催時期は、12月上旬となっています。

ちなみに、2022年は12月9日に開催。

2023年は12月8日に開催します。

現役ドラフトの対象選手は、「NPBに属する12球団が提出した選手が指名対象」となります。

ただし、以下の条件に該当する場合は、指名対象から外れることとなります。

2023年12月更新

新ルールとして、年俸が5000万円以上1億円未満の選手をリストアップした球団は、5000万円未満の選手を追加し、3人以上の対象選手をリストアップしなければいけなくなった。

シーズン終了後、各球団は保留者名簿リストを提出するのですが、その際合わせて現役ドラフトの指名対象選手を2名以上リストアップして提出する必要があります。

指名方法は、以下の通り。

具体的に例えて説明します。

現役ドラフトは、需要の高い選手を指名対象選手にあげることで、指名順位をあげられるため、より有望選手を獲得できる可能性が上がります。

逆に、需要の低い選手を指名対象選手として選出すると、指名順位がなかなか上がりづらくなります。

各球団、最低1名は指名する必要があります。

また、1球団で2名以上指名することも可能です。

ここでは、現役ドラフトのメリットとデメリットを解説していきます。

結論から言うと、以下の通り。

大田泰示選手や一岡竜司投手、加治屋蓮投手などといったように、環境を変えることでブレークを果たす選手が増える可能性がある点がメリットと言えるでしょう。

逆に現役ドラフトのデメリットは、以下の通り。

メリットばかりではなく、希望した選手が獲得できなかったり、ルールの抜け穴が存在するのは、現役ドラフトのデメリットと言えるでしょう。

特に、2つ目のデメリットはしっかりとルール作りを行わないと、この抜け道が常態化する可能性があるため、早急に対策を打つ必要があると思います。

現役ドラフトと戦力外通告は、チームから放出されると言う意味では同じですが、意味合いが異なります。

戦力外通告は、来季のチーム構想から外れている選手が通達を受けますが、現役ドラフトの場合は他球団に行けばブレークするであろう選手が指名対象選手として選ばれます。

したがって、期待値という意味でこの2つは違います。

ただし、現役ドラフトの指名対象選手が他球団からの獲得を拒否した場合は、戦力外扱いとなるため、実質戦力外通告を受けた形と同じです。

この場合、残された形は他球団からオファーを求め現役続行を選択するか現役引退をするかの2択となります。

戦力外について詳しい意味を知りたい方は、以下の記事も参考にどうぞ。

過去の主な現役ドラフトの成功例を紹介します。

2022年現役ドラフトでソフトバンクから阪神に移籍。

移籍先の阪神でキャリアハイの12勝を挙げ、貯金を10個作るなど、阪神タイガース優勝の原動力になりました。

ソフトバンクでも2019m年に規定には満たなかったものの5勝を挙げて、先発ローテーションの一角を担っていました。

ただソフトバンク投手陣の戦力層は12球団屈指のため、2020年以降なかなか一軍での登板機会がありませんでしたが、現役ドラフトをきっかけに大きく飛躍するチャンスを掴みました。

2022年現役ドラフトで横浜DeNAから中日ドラゴンズに移籍。

横浜DeNA時代は、長打力がストロングポイントではあったものの、確実性に難があり、期待通りの成績が残せずにいました。

中日ドラゴンズに移籍後、少ないチャンスを物にして見事大ブレーク。

140試合に出場して、24本塁打78打点の好成績を残しました。

ここまで現役ドラフトの内容やメリット・デメリットについて解説してきましたが、いかがでしたか。

今回の記事を読んで、プロ野球ファンの方はもちろんあまり野球を見たことがない方も現役ドラフトについて少しでも理解していただけたらうれしいです。

それでは、今回はここまでにしたいと思います。

楽しい野球観戦ライフをお送りください。

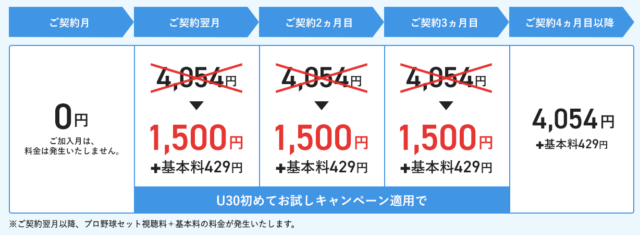

【期間限定】初めて利用&30歳以下の方向けにキャンペーン開催!!

以下の条件に当てはまる方は、超お得にスカパープロ野球セットを利用することができます。

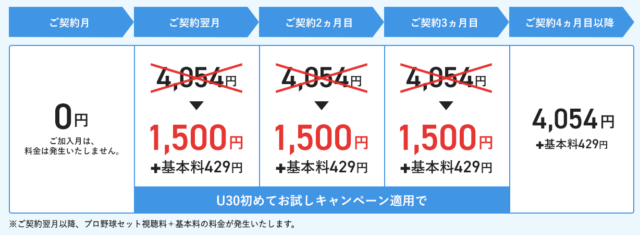

キャンペーン期間に契約した場合、月額料金は「4483円(基本料込み)→1929円(基本料込み)」と超お得にスカパープロ野球セットを利用することができます。

また、このキャンペーンは、契約後の翌月から3ヶ月間適用されるため、契約後は以下の料金になります。

15年以上、スカパープロ野球セットを利用していますが、スカパーでは前代未聞の割引価格と言えるでしょう。

最近は、「DAZNが値上げした」と言うこともあるため、スカパーとしては顧客を増やすチャンスと踏んで、このようなキャンペーンを実施したと言えます。

そのため、この機会を逃すと二度とこのキャンペーンを受けることができないと考えてもいいと思います。

それぐらい、新規契約者にとっては超お得にスカパープロ野球セットを利用するチャンスなので、ぜひこの機会を逃さず、利用してみてください。

\ 月額4483円→1929円大幅割引!!/

スカパープロ野球セット割引キャンペーンの詳細は、以下の記事で別途解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

コメント